皆様こんにちは!

株式会社オリバー OLIVER建築設計の中田悠太(なかだゆうた)です。

気温も暖かくなり、過ごしやすくなってきていますが、

まだまだ夜との温度変化があり、気温差に気を付けた生活が必要そうです。

しかし、気温が暖かくなるということは華やかな桜が開花する時期でもあります。

富山県の桜も散り始めていっています。

有名なスポットが県内でもいくつかあると思いますが

私の中では、富山市の土手沿いに並んでいる桜の木が浮かびます。

桜の木が並んでいる道を車で走るのが気持ちよく、気持ちが上がる場所だなと思います。

さて本日は、住宅の基礎についてお話できたらと考えております。

基礎といえば、住宅にとって土台となる重要な部分です。

その重要な基礎に強度というのが存在します。

強度を記載している会社さんも少ないと思いますので

今回はその強度によってどのような違いがあるか知っていただき、

強度による違いや、各会社さんに聞いてみるとひとつのポイントにもなったら幸いです。

完成したお家を見てもどれも一緒に見えてくる基礎ですが

その中身はどうなのかといった視点になってきます。

「そもそも建築基準法上の一般住宅の基礎強度は?」

建築基準法第74条には

1.四週圧縮強度は、1平方ミリメートルにつき12ニュートン以上であること。

(四週圧縮強度=コンクリートを流し込んで28日後)

ニュートンなど値が出てきており私自身も難しく感じます。

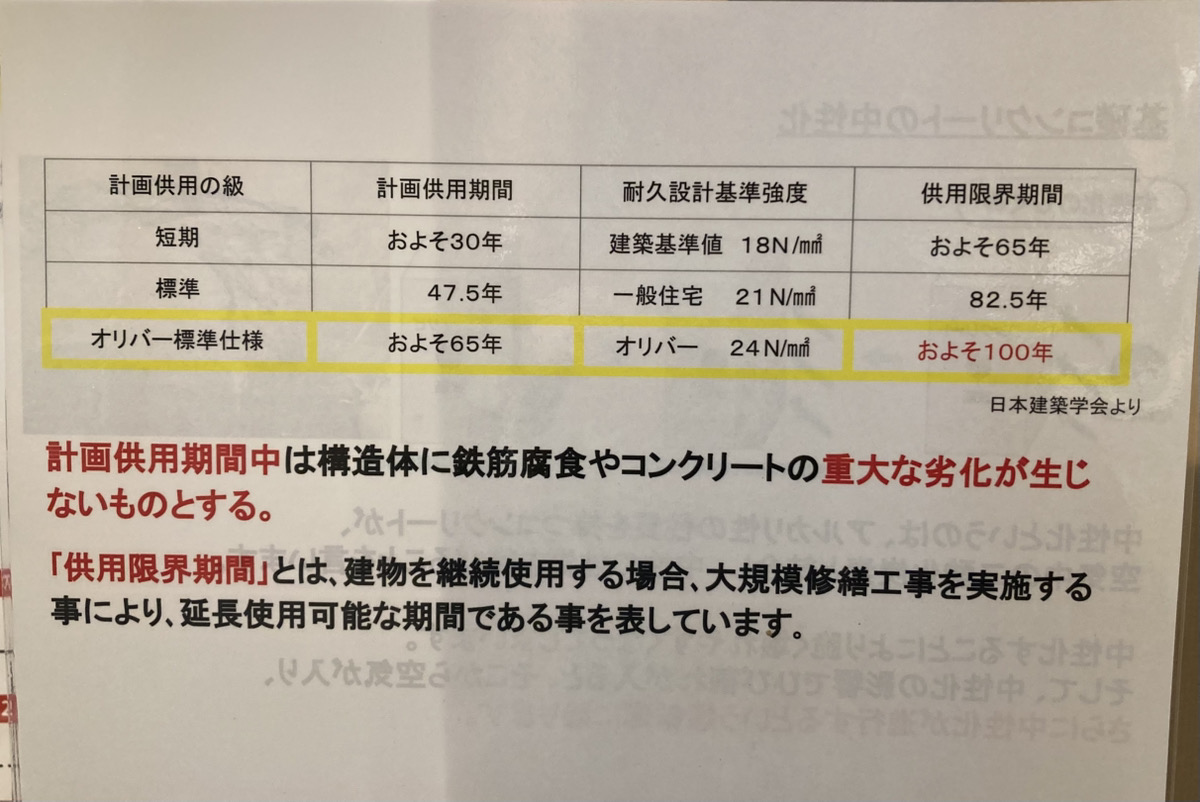

それでは、一般住宅では耐久設計基準強度を21N/m㎡

この数字が21→24に数字が上がると

強度としては橋やトンネルに使用される強度になります。

「21から24へ耐久設計基準強度が変わることで何が変わるか」

2点大きく変わります。

1.計画併用期間

構造体の鉄筋腐食やコンクリートの重大な劣化が生じない期間。

2.併用限界期間

建物を継続使用する場合、大規模修繕工事を実施する事により、延長使用可能な期間。

3の数値が変わるだけで、年数が大きく変わります。

生コン呼び強度とも言われ、18・21・24・27・30・33・36・40N/m㎡とあります。

ぜひ上記の強度も「長持ち」という観点で重要になりますので

ぜひ確認してみてください!

株式会社オリバー

OLIVER建築設計

中田悠太